L’euthanasie

Une réflexion éthique au cœur du bien-être animal

Le mot euthanasie vient du grec eu (bon) et thanatos (mort) : « la bonne mort ». C’est un sujet profondément humain, car il interroge notre rapport à la souffrance, à la vie, à la dignité et à l’amour.

Dans le monde du bien-être animal, l’euthanasie demeure un sujet sensible et souvent tabou. Les refuges, en particulier, éprouvent de grandes réticences à envisager cette option, tant la question morale est lourde de sens : Entre culpabilité et impuissance, entre amour et responsabilité, quel droit avons-nous réellement d’ôter une vie ?

Pourtant, face à un animal souffrant, dangereux ou sans solution de vie acceptable, la question se pose :

“Que signifie aimer ? Laisser vivre à tout prix, ou savoir dire stop ?”

De leur côté, seuls les vétérinaires sont habilités à pratiquer cet acte, mais leurs décisions reposent sur une série de facteurs médicaux, comportementaux et éthiques qu’il convient d’analyser avec discernement.

Toute décision concernant la fin de vie d’un animal doit s’inscrire dans une évaluation globale de sa situation, tenant compte de sa santé physique, de son équilibre psychologique, de ses capacités d’adaptation et des conditions de détention.

Les refuges accueillant des chiens dits dangereux (cf. Article/Qu’est-ce qu’un chien dangereux ?) ont pour vocation première de leur offrir un cadre temporaire, en vue d’une réhabilitation ou d’un placement dans un foyer adapté à ses besoins et à son mode de vie. Mais lorsque le placement n’est plus envisageable, il faut considérer d’autres solutions, comme une prise en charge en structure spécialisée.

Certaines structures spécialisées, comme les sanctuaires, permettent d’offrir à ces chiens une fin de vie apaisée : vastes espaces, interactions sociales encadrées, activités de stimulation. Leur objectif n’est pas le replacement, mais le bien-être durable des animaux accueillis. Ils n’ont pas vocation à replacer les chiens, mais à leur offrir une existence paisible et digne.

LE ROLE DE L’EDUCATEUR(E) CANIN SPECIALISE(E) :

Je suis éducateure canin comportementaliste, spécialisée dans la rééducation des chiens dits « dangereux » et mon rôle, lorsque les refuges font appel à moi , c’est de mesurer la possibilité de réinsertion d’un chien, à vivre en harmonie avec l’être humain et le rééduquer s’il y a encore un espoir. Je suis la dernière chance !

Dans ce rôle, il ne s’agit pas seulement d’évaluer des comportements, mais d’assumer une responsabilité morale : celle de définir jusqu’où l’on peut, sans mettre en danger autrui, tenter de réhabiliter un chien.

Dans le champ de la rééducation comportementale, il est fondamental de savoir poser des limites. Reconnaître qu’un chien dépasse un seuil de dangerosité, qu’il ne peut être réhabilité sans risque pour soi ou son propriétaire, demande autant de courage que d’humilité. C’est un acte de responsabilité professionnelle, de lucidité, et de respect pour l’animal comme pour l’humain.

LES CRITERES PRINCIPAUX D’EVALUATION D’UN CHIEN A RISQUES :

La décision d’une euthanasie ne devrait jamais reposer uniquement sur un acte isolé, mais sur une évaluation globale du chien, de son contexte et de sa dangerosité réelle et pas seulement centrée sur la morsure.

La dangerosité réelle dépend davantage de l’intention, de la capacité d’inhibition et du seuil de tolérance émotionnelle du chien que de sa morphologie seule (cf. Article/Qu’est-ce qu’un chien dangereux ?). Néanmoins, il convient aussi de prendre en compte d’autres critères :

La dangerosité pour l’humain :

Certains chiens présentent un danger potentiel, sans pour autant relever d’une catégorie légale. La loi distingue les chiens dits “dangereux” (catégories 1 et 2) des chiens à risque comportemental, qui nécessitent une évaluation spécifique (cf. Article/Ce que dit la loi)

Le contexte des morsures :

Toutes les morsures ne relèvent pas d’un comportement agressif pathologique.

Elles peuvent être réactionnelles : peur, douleur, maladie, vieillesse, surprise, surcharge sensorielle, changement d’environnement (jour, nuit, de routines, etc…), présence de plusieurs humains ou animaux, etc. Un chien peut ainsi être perçu comme “dangereux” alors qu’il réagit à un contexte précis. Il est essentiel d’analyser où, quand, comment et pourquoi ? la morsure s’est produite.

La taille du chien :

Un chien de petite taille peut être plus facilement mis à distance. Un grand chien est plus difficile à contenir.

La dangerosité ne se résume pas à la taille. Un Jack russel peut vous faire perdre l’usage de vos genoux ou de vos chevilles et un chihuahua vous sectionner un tendon de mollet. Néanmoins, un chien de 50 kg capable de faire tomber un adulte d’un coup de patte représente mécaniquement un risque plus élevé qu’un chien de 10 kg.

La puissance de la morsure :

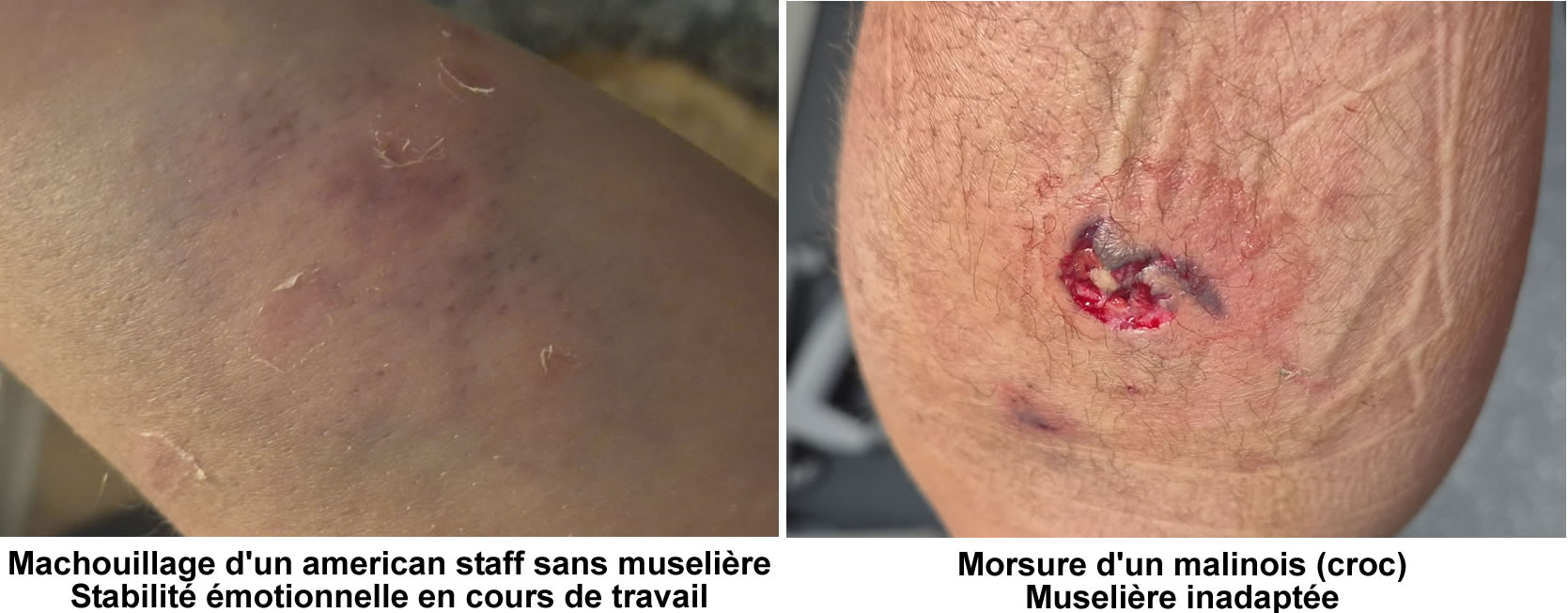

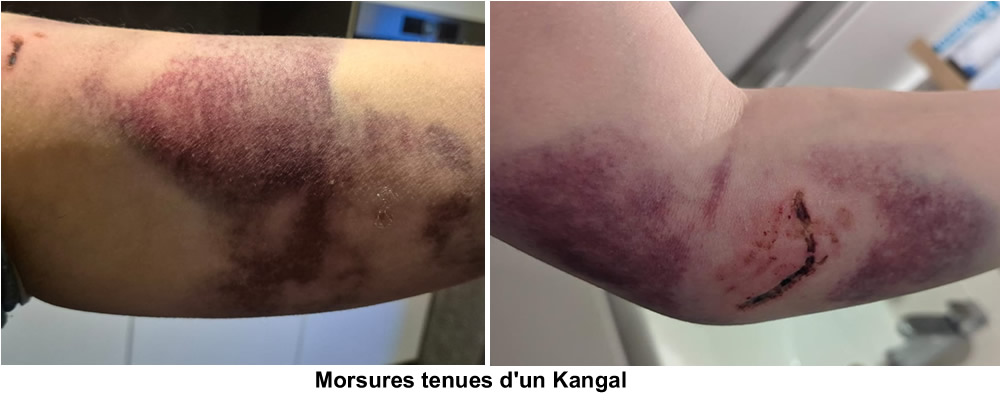

La morphologie du crâne joue aussi un rôle. Un molossoïde, à mâchoire large, exerce une pression bien supérieure à un lupoïde (Réf. Mégnin, Le chien et ses races, 1897–1900.) Un Molosse est beaucoup plus puissant qu’un berger par exemple.

La façon de mordre :

Un chien peut mordre “du bout de la gueule” (préventif) ou “du fond de la gueule” (attaque réelle). La profondeur et la localisation de la morsure (main, jambe, visage…) sont des indicateurs essentiels de gravité.

Les crocs, conçus pour saisir et immobiliser, peuvent provoquer des lésions graves. Les carnassières brisent les os. Elles sont utiles pour déchirer et broyer.

Beaucoup de non professionnels du chien, confondent un « mâchouillage » et une morsure. Les deux font mal, mais la dangerosité du chien va aussi être mesuré par la différence entre les deux.

La localisation des morsures, tout comme la technique utilisée, constitue un indicateur essentiel de dangerosité. Un chien qui saisit une main pour créer de la distance ne présente pas le même niveau de risque qu’un chien qui attaque à la gorge. De même, la différence entre une morsure brève (« tenue éclair »), une morsure répétée (« morsure mitraillette ») et une morsure bloquée permet d’évaluer la gravité potentielle du comportement.

L’évaluation vise à déterminer si le chien présente une inhibition naturelle de la morsure, s’il se retient ou s’il peut apprendre à le faire et à la maintenir sous contrôle dans le temps.

Les récidives et tentatives d’agression :

La fréquence, la gravité et la cible des morsures doivent être étudiées. Un chien qui mord à répétition malgré des interventions cohérentes et bien menées présente un risque non maîtrisable. Un chien imprévisible, instable ou sujet à des crises soudaines, reste un danger permanent malgré la rééducation. La constance dans le temps est un critère essentiel.

L’âge du chien :

L’âge influence le temps de rééducation possible considérant un chien peut vivre jusqu’à l’âge de 17 ans pour certains. Une rééducation solide demande parfois jusqu’à deux ans de suivi régulier, avec un(e) éducateur(e) canin professionnel(le) aguerri(e), des référents formés, constants et une structure adaptée.

Chez un chien âgé, il faut aussi anticiper les effets du vieillissement : douleurs, manipulations nécessaires, troubles sensoriels, maladies, etc., peuvent altérer la tolérance au contact et réduire les chances de réussite.

Certain profil comportemental :

Le chien qui remet en cause l’autorité du référent humain : a ses têtes, a ses heures, décide de la balade (durée, endroit, etc…), choisit quand on le touche, choisit quand, comment et avec qui interagir, etc… (cf. Article/Le chien roi) :

Ces chiens ont pour l’humain une forme de mépris. Ils n’ont ni envie ni besoin de se conformer aux règles de vie de l’humain. Ils n’ont aucun désir à faire plaisir à l’humain.

Ces chiens agissent comme des congénères autonomes, non comme des partenaires sociaux de l’homme. Ils ne se sentent pas tenu de respecter les règles de vie et code humain pour être intégré dans la société humaine.

Leur rééducation dépendra de leur capacité à inhiber leurs réactions et à accepter durablement les obligations sociétales humaines. Si ces capacités sont absentes, la réintégration sociale peut être compromise.

La stabilité comportementale :

Un chien stable présente une constance émotionnelle : il réagit de façon prévisible dans des situations similaires. Un chien “instable” ou “imprévisible” reste un danger permanent, même après travail.

La constance se mesure dans la durée, pas sur une seule séance.

REFLEXION ETHIQUE : LA LIMITE ACCEPTABLE :

La question n’est pas seulement ce que le chien a fait, mais ce que l’humain peut tolérer et gérer sans risquer sa vie.

Un chien qui blesse sans inhibition, ou qui remet constamment en cause l’autorité humaine malgré un encadrement professionnel, atteint la limite de ce qu’il est éthiquement acceptable de maintenir en vie dans un environnement humain.

Une structure surchargée et/ou inadaptée peut aggraver les troubles comportementaux :

Le processus de rééducation dépend de plusieurs paramètres : Le temps passé en box, la fréquence et la qualité des sorties, la durée d’isolement (ou au contraire la possibilité d’interactions avec des congénères), la qualité des échanges avec les humains (formés et respectueux des consignes donnés par l’éducateur(e) canin référent(e)) ainsi que les ressources financières et l’engagement du refuge à accompagner le chien, conditionnent directement les chances de rééducation.

CE QU’IL FAUT EVALUER AVANT TOUTE DECISION D’EUTHANASIE :

Qualité de vie de l’animal / bien-être animal : Isolement et enfermement, douleur, souffrance mentale (apathie, stéréotypie, « tocs », surexcitation, aboiements ininterrompus, etc…), capacités à interagir.

Dangerosité réelle et fréquence des comportements à risque : Contextes déclencheurs, gravité des morsures, facteurs aggravants. Un bilan comportementale par un(e) éducateur(e) canin expérimenté(e) est essentiel.

Possibilités de prise en charge spécialisée : Tentatives de rééducation comportementale par un(e) éducateur(e) canin professionnel(le) expérimenté(e) sur site, sanctuaire adapté, placement en structure spécialisée, hébergement sécurisé avec équipe formée.

Ressources, engagements et moyens disponibles du refuge : Budget, intervenants animaliers (bénévoles et employé.e.s) formés et respectueux des consignes données par l’éducateur(e) canin référent(e) (pas de relâchement du collier, pas de muselière desserrée, respect du protocole d’entrée et de sortie de box, etc…), infrastructures, partenariats externes.

Aspects légaux et de responsabilité : Réglementation locale, assurance, risques juridiques pour la structure (bénévoles et employé.e.s) et le public (visiteurs et adoptants).

Avis vétérinaire : Examen médical complet (douleur chronique, causes organiques du comportement) et avis sur pronostic.

La décision la plus responsable est celle prise collégialement : éducateur(e) canin aguerri(e), vétérinaire, intervenant animalier, soignant, adoptant, motivée par l’évaluation du bien-être de l’animal et la sécurité des personnes. C’est à l’humain de lire ces signes avec lucidité. L’euthanasie devient alors un acte de bienveillance, non de renoncement.

ELLE SUPPOSE UNE RESPONSABILITE MORALE DE L’HUMAIN ENVERS L’ANIMAL :

La décision d’euthanasie n’est pas un « droit », mais une responsabilité éthique. Cet acte relève donc du devoir de bienveillance, mais il exige une profonde lucidité : distinguer la souffrance réelle de la difficulté humaine à la voir. Elle interroge la place que nous donnons à l’animal : est-il un être vivant que l’on accompagne jusqu’à la fin, ou un objet que l’on retire quand il gêne ?

Le refus ou l’abus d’euthanasie peut être également source de souffrance. Refuser d’euthanasier un chien malade ou dangereux peut le condamner à une détresse physique ou mentale prolongée.

Euthanasier trop tôt, par confort ou manque de moyens, peut trahir notre devoir de respect envers la vie.

ENTRE AMOUR, LUCIDITE ET LACHER-PRISE :

Dans les deux formes d’euthanasie humaine et canine, l’amour véritable ne se mesure pas à la durée de la vie, mais à la qualité de la fin de vie. Savoir laisser partir, c’est parfois le plus grand acte de compassion.

Euthanasier un animal, ce n’est pas lui ôter la vie, c’est lui offrir la paix quand la vie devient douleur. C’est une acceptation émotionnelle, celle de laisser partir un être que l’on aime.

Chaque situation est unique, chaque être vivant a sa propre histoire. Et il existe un curseur intérieur, fait d’amour, de lucidité, de respect et de compassion éclairée. C’est lui qui guide la décision juste.

Accepter qu’ôter une vie puisse parfois signifier sauver une vie, c’est peut-être cela, au fond, le véritable acte d’amour : savoir lâcher-prise, avec lucidité et bienveillance.

L’euthanasie soulève une véritable question éthique pour les éducateur(e)s canin, les intervenants animaliers et les gestionnaires de refuges. Chacun doit trouver son équilibre entre compassion, sécurité, valeurs personnelles, responsabilité et devoir professionnel.

Prendre la décision d’euthanasier un animal est toujours une épreuve émotionnelle, faite de peine, de tristesse, de compassion, et parfois d’un sentiment de culpabilité. Toutes ces émotions sont une partie essentielle du rapport éthique et respectueux que l’humain entretient avec l’animal. C’est prendre soin avec humanité.

L’euthanasie d’un chien dangereux n’est pas une sanction, mais une décision de protection, un acte de conscience, à la fois pour l’humain et pour le chien, lorsque celui-ci ne peut plus vivre sereinement dans le monde des hommes. Elle demande une évaluation pluridisciplinaire : éducateur(e) canin aguerri(e), vétérinaire comportementaliste, structure d’accueil, et éthique collective.

L’euthanasie chez l’animal comme chez l’humain, pose une même question : qu’est-ce qu’une vie digne ?

Là où la médecine atteint ses limites, il reste l’humanité. Et dans ce geste ultime, celui d’accompagner vers la paix, réside peut-être la plus belle forme d’amour.

Reproduction autorisée et bienvenue, moyennant mention de la source et accord préalable d’Alix Chonnaux : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. » (Article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle).

Une question ?

Contactez-moi !

Téléphone

07 81 41 11 55

N’hésitez pas à me laisser un message, via SMS ou audio.